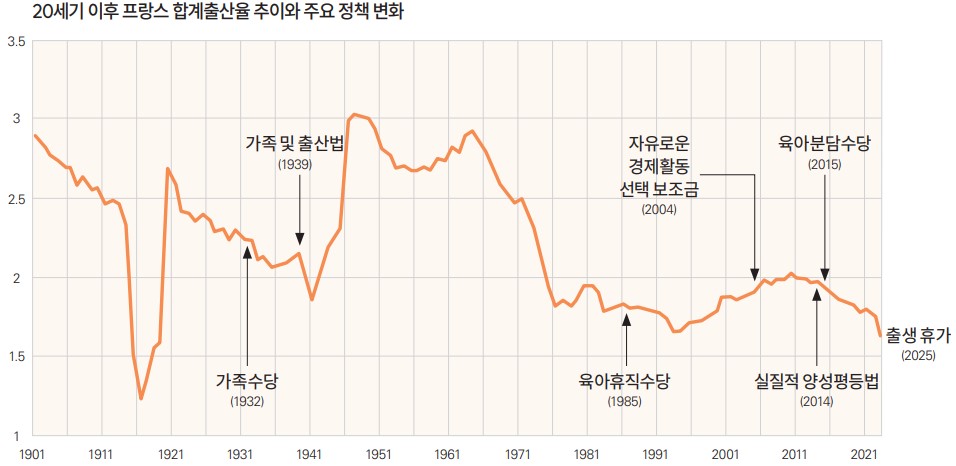

2024년 1월 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 더 강한 프랑스를 위한 인구재정비계획을 발표했다. 이는 2023년 프랑스의 출생아 수가 67만 8천 명으로 1946년 이후 최저치를 기록했기 때문이다. 프랑스는 2000년대 이후 인구대체수준(2.1)에 근접한 합계출산율을 유지하며 연간 80만 명 수준의 출생아 수를 유지해 왔기에 70만 명 이하의 출생아 수는 사회적으로 충격적인 수치이다. 프랑스 자국의 출산율 감소에 대한 사회적 염려와 달리, 프랑스의 2023년 합계출산율은 1.68로 유럽에서 가장 높은 출산율을 보인다. 프랑스가 출산율 감소에 즉각 대응하는 태도는 프랑스 사회의 인구에 대한 관심도가 어느 정도인지 가늠하게 해준다.

< 자료: INSEE, Indicateur conjoncturel de fécondité - France métropolitaine-SÉRIES CHRONOLOGIQUES(2024. 6. 9.) 접속자료를 바탕으로 저자 작성 >

< 자료: INSEE, Indicateur conjoncturel de fécondité - France métropolitaine-SÉRIES CHRONOLOGIQUES(2024. 6. 9.) 접속자료를 바탕으로 저자 작성 >출산장려주의 정책으로 가족정책

프랑스의 인구정책은 가족정책을 통해 추진된다. 1차와 2차의 세계대전 이후 인구대체 수준 이하로 하락한 출산율로 인해 출산장려주의는 프랑스 사회정책에서 중요한 위치를 차지하게 되었다. 1932년 다자녀 가구에 대한 가족수당 제도 도입과 1939년 가족 및 출산법 제정을 시작으로 친출산주의적 가족정책이 본격적으로 시행되었다. 1945년 가족수당 기금이 사회보장제도에 통합되며 도 입된 가족계수를 통해 자녀 양육의 경제적 부담을 세금 감면을 통해 보상하였다. 이러한 정책들은 1946년부터 1970년대 초반까지 이어진 베이비붐의 밑거름이 되었다.

일·가정 양립과 양성평등을 향해

1970년대 중반 이후 프랑스 여성의 임금근로는 지속해서 증가하였다. 이에 가족정책은 일하는 부모의 일·가정 양립을 지원하는 방향으로 전환되었다. 1970년대 말 전업주부 수당이 폐지되었다. 1985년 3명 이상 자녀를 둔 부모를 대상으로 육아휴직수당이 도입되었으며, 1994년부터 2명의 자녀가 있는 부모로 대상이 확대되었다. 직접 자녀 돌봄을 위해 일을 중단하거나 줄인 경우에 대한 재정적 지원과 동시에 자녀돌봄 서비스를 확대하고 다양화하여 일하는 어머니의 고용지속성도 지원하였다. 두 가지 방향에 대한 지원은 일하는 어머니에게 고용을 지속 할 것인지, 일을 중단할 것인지 선택의 자유를 주는 것이 었다. 자녀를 둔 여성들의 고용에 대한 이러한 중립성은 프랑스 가족정책의 특성이다. 출산율은 1990년대 말부터 증가하였으며 2000년대 이후부터 프랑스는 유럽에서 출산율이 가장 높은 국가가 되었다. 이는 일·가정 양립 지원을 통해 출산과 양육이 여성의 고용에 미칠 수 있는 부정적 영향을 완화하였기 때문으로 평가된다.

인구재정비 계획과 시사점

2014년 실질적 양성평등법이 도입되며 가족정책은 가구 내 돌봄의 실질적 양성평등을 지향하는 방향으로 전환되었다. 아버지의 육아 휴직 사용을 장려하고 어머니의 노동시장 복귀를 앞당겨 출산 관련 노동시장 불평등을 완화하고자 육아분담수당이 2015년 도입되었다. 하지만 육아분담수당의 실질적 효과가 미비하다는 비판과 함께 출산율이 급격하게 감소하자, 에마뉘엘 마크롱 대통령은 2024년 1월 프랑스 인구재정비를 위해 출생 휴가 도입과 불임근절 계획을 발표하였다. 출생 휴가는 현재의 육아 분담수당의 한계점을 보완하여 수당 지급 기간을 줄이되(부모 각각 3개월), 월급비례 보상제를 도입하여 최대 지급액(월급의 최대 50%)을 더 높게 책정함으로써 정책의 실효성을 높이는 것을 목표로 한다. 불임근절 계획은 프랑스 국민 누구나 희망하는 자녀 수를 실현할 수 있도록 생애 초기부터 예방 차원의 불임 교육을 시행하고 국가 차원의 불임 치료지원을 강화하는 것이다. 한국의 2023년 합계출산율은 0.72명으로 인구 국가비상사태가 선언되며 저출생 추세 반전을 위해 일·가정 양립, 양육, 주거에 정책적 지원을 강화하고 있다. 프랑스는 합계출산율이 1.68명인 상황에서 선제적으로 국가 차원의 인구재정비 계획을 수립하고, 기존 일·가정 양립 정책의 한계점을 보완하며 정책의 실효성을 높일 수 있는 출생 휴가를 도입하고자 한다. 또한 장기적인 인구관점에서 자녀를 희망하는 국민 누구나 원하는 자녀 수를 실제로 실현할 수 있도록 불임 근절과 불임 치료를 사회 및 정책적 차원에서 지원한다는 점이 한국에 주는 시사점이 크다.

기사는 어떠셨나요?

이 기사에 공감하신다면 ‘공감’버튼으로 응원해주세요!

독자 여러분께 더 나은 읽을거리를 제공하는데 도움이 됩니다.